民法大改正のポイント

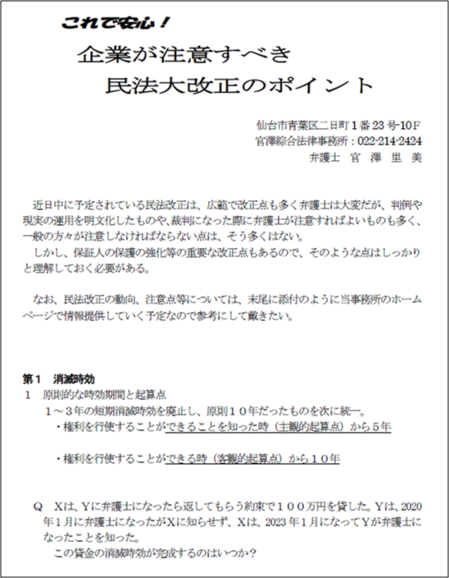

これで安心!

企業が注意すべき民法大改正のポイント

仙台市青葉区二日町1番23号-10F

官澤綜合法律事務所:022-214-2424

弁護士 官 澤 里 美

民法大改正のポイント

近日中に予定されている民法改正は、広範で改正点も多く弁護士は大変だが、判例や現実の運用を明文化したものや、裁判になった際に弁護士が注意すればよいものも多く、一般の方々が注意しなければならない点は、そう多くはない。

しかし、保証人の保護の強化等の重要な改正点もあるので、そのような点はしっかりと理解しておく必要がある。

なお、民法改正の動向、注意点等については、末尾に添付のように当事務所のホームページで情報提供していく予定なので参考にして戴きたい。

第1 消滅時効

1 原則的な時効期間と起算点

1~3年の短期消滅時効を廃止し、原則10年だったものを次に統一。

・権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年

・権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年

Q Xは、Yに弁護士になったら返してもらう約束で100万円を貸した。Yは、2020年1月に弁護士になったがXに知らせず、Xは、2023年1月になってYが弁護士になったことを知った。

この貸金の消滅時効が完成するのはいつか?

2 時効期間と起算点の特則

① 不法行為による損害賠償請求権

・損害及び加害者を知った時から3年

・不法行為の時から20年

② 生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権

・損害及び加害者を知った時から5年

・不法行為の時から20年

③ その他、特別法に基づくもの等の例外

3 時効障害事由

① 「中断」が「更新」に → 0から再スタート

「停止」が「完成猶予」に → 一定期間の猶予

&中断(更新)が中心だったものを、完成猶予(停止)を中心に再編

時効期間の完成前に完成猶予事由が生じれば、時効は完成しない。

完成猶予事由が終了すれば、終了時から6ヶ月間、時効は完成しない。

更新事由が生じれば、新たに時効の進行を開始する。

② 完成猶予事由

ア 権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事由

・裁判上の請求

・強制執行等

・仮差押え等

・催告

イ 協議による時効の完成猶予

ウ 天災等

障害消滅時から3ヶ月(現在は2週間を延長)

③ 更新事由

債権(権利)の存在について確証が得られたと評価できる事由

ア 確定判決等で権利が確定した時

→新たな時効期間は10年となる

イ 強制執行等の手続が終了した時

但し、取下・取消による終了を除く

ウ 権利の承認があった時

なお、承認に行為能力等は不要

④ 協議による時効完成猶予の新設

協議を行う旨の書面による合意 → 次のいずれかまで完成猶予

・ 合意から1年

・ 合意で定めた協議期間の経過

・ 書面による協議続行拒絶通知から6ヶ月

第2 保証関係

1 個人根保証契約

貸金等根保証契約の保証人保護の規定を根保証全般に拡張

① 極度額を定めないと無効。

⇒保証人の署名前に契約書に極度額を明記することが必須。

② 一定事由発生により元本が確定。

確定すればその後に発生した債権は保証されない。

ア 保証人の財産への差押

イ 保証人の破産

ウ 主債務者・保証人の死亡

貸金等根保証の場合は次の事由でも確定(現在も)

エ 主債務者の財産への差押

オ 主債務者の破産

カ 5年以内の確定期日の到来

キ 確定期日の定め無い時は契約から3年の経過

2 事業のための貸金の個人保証の契約前の公正証書での意思確認

契約締結に先立ち、締結前1ヶ月以内の公正証書で意思表示の必要

違反すれば無効

※同時・同一証書は不可。翌日はOK。

同日の同一機会に、保証意思確認の公正証書に続けて、別の証書で貸金の公正証書作成はOKか?

事業に関与している人についての例外有り

3 事業のための債務の個人保証の契約締結時の情報提供義務

主債務者は、保証人に対し、財産、収支状況、他の債務の有無等について

情報提供の義務。

説明不十分等により誤認があれば保証契約を取消可能。

⇒契約時に適切な説明を受けたことを確認しておくことが大切。

4 保証人の請求による主債務の履行状況に関する情報提供義務

債権者は、保証人から請求があれば、不履行の有無等について情報提供の義務。

5 主債務者が期限の利益を喪失した場合の個人保証人への情報提供義務

債権者は、主債務者が期限の利益を喪失したことを知って2ヶ月以内に、保証人に通知義務。

違反すれば、その期間の遅延損害金を請求できない。

第3 売買契約の注意ポイント

1 解除について

① 不履行が契約及び取引上の社会通念に照らし軽微の場合は解除できないことの明文化

② 債務者に帰責事由が無くとも解除可能に

2 危険負担について

① 債権者主義の規定の削除

② 危険の移転は引渡時

③ 債権消滅ではなく履行拒絶権に

3 担保責任について

① 売主の責任の明文化

・損害賠償請求

・解除

・追完請求

・代金減額請求

② 契約内容不適合の契約責任に再構成

瑕疵担保責任とは言わなくなる

③ 期間制限

買主は、売主に権利行使するためには、不適合の事実を知ってから1年以内にその事実を売主に通知すれば足りる。具体的な権利行使まで1年以内に行うことは必要ではなくなった。

Q Xは、Yから食器棚を30万円で購入した。その食器棚は、扉やガラスを好みで選べるもので、10月31日に納品してもらうこととした。

Q.1 Xが選んだガラスのメーカーからYへの納品が遅れ、10月31日にXに食器棚の納品を出来なかったところ、XはYに対し11月10日までに納品できなければ売買契約を解除すると通知した。納品が11月20日になってしまった場合、Xはこの売買契約を解除できるか?

Q.2 YがX宅に納品に向かう途中で追突事故に遭って食器棚が破損した。同タイプの食器棚が製作中止となっていた場合、Xはこの売買契約を解除できるか?

Q.3 Q.2の場合、YはXに代金を請求できるか?

Q.4 納品された食器棚が納品されて1ヶ月経過した頃、扉の開閉にトラブルが発生した。XはYに対し、どのようなことが請求できるか?

Q.5 Q.4で修理が困難だったため、YはXに同じタイプだが高さが15cm高い食器棚への交換を提案した。Xはこの提案を拒めるか?

第4 請負工事契約の注意ポイント

1 未完成の場合の代金請求

注文者が受ける利益の割合に応じた報酬請求が可能に

2 請負人の担保責任

ア 原則として売買契約の売主の担保責任の規定が準用。

瑕疵担保責任から契約内容不適合責任に

イ 目的物が土地工作物の場合の現行法からの変更点

・注文者の解除権の制限がなくなる

・担保責任存続期間の特則がなくなる

第5 賃貸借契約の注意ポイント

1 保証人の保護

① 極度額を定めないと無効。

⇒保証人の署名前に契約書に極度額を明記することが必須。

② 賃借人や保証人が死亡すれば確定。

確定すればその後の賃料は保証されない。

⇒死亡の際は保証契約を再締結の必要。

③ 事業のための賃貸借の場合、賃借人は保証人に財産等の情報提供義務。

説明不十分等により誤認があれば保証契約を取消可能。

⇒契約時に適切な説明を受けたことを確認しておくことが大切。

④ 保証人から請求があれば賃貸人は賃料の支払状況の情報提供義務。

⇒請求があれば賃料の滞納の有無等に回答の必要。

2 期間上限の延長

・ 上限が20年から50年に延長。

但し、建物を所有目的の借地や借家については以前から借地借家法で上限なし。

太陽光発電パネル設置用の借地はしやすくなる。

3 賃借人による妨害排除請求権の明文化

・ 第三者が賃貸不動産を占有等しているとき、賃借人自らが妨害排除請求できる。

4 敷金の定義、返還時期の明文化

・ 契約が終了し不動産を返還されたら、債務を控除した残金を賃借人に返還する。

5 賃借人の修繕権限の新設

・ 必要な修繕を賃貸人が放置すると、賃借人が修繕することができる。

賃借人から賃貸人への費用請求で金額をめぐりトラブルの恐れ。

⇒必要な修繕は賃貸人が速やかに行うことが大切。

6 一部使用不能等による賃料減額

・ 賃貸不動産の一部が滅失等で使用収益できなくなった場合、以前は「減額を請求できる」だったのが、当然に「減額される」に改正。

減額の範囲をめぐりトラブルの恐れ。

⇒一部使用不能等が生じたら、賃貸人から適正な減額を提示するとスムーズ

7 原状回復義務の範囲の明文化

・ 判例や国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏襲し、賃借人に帰責事由の無い損傷や通常使用による損傷について、賃借人の原状回復義務の範囲外であることを明文化。

敷金の全額返還請求が増える可能性。

⇒賃貸人が前記については賃借人に費用請求できないことを十分に認識しておくことで無用のトラブル防止に大切。

第6 定型約款

1 定型約款の定義

相手方が不特定多数で内容が画一的であることが当事者双方に合理的な取引(定型取引)において、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体

2 定型約款についてのみなし合意

次の場合は定型約款を合意したものとみなす。

① 定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき

② 定型約款準備者が予め定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示したとき

但し、民法§1②に反するものは合意をしなかったものとみなす。

3 定型約款の内容の表示

・定型取引合意の前

・又は合意後相当期間内に相手方から請求があった場合に遅滞なく

→相当な方法で定型約款の内容を示さなければならない。

拒否すればみなし合意は認められない。

4 定型約款の変更

次の要件を満たせば、個別に相手方の合意なく契約内容を変更できる。

(実体要件)

・変更が相手方の一般的利益に適合するとき

・契約の目的に反せず、変更の必要性、相当性等からして合理的なものであるとき

(手続要件)

・変更の効力発生時期を定め、その時期までに変更内容と効力発生時期をインターネット等で適切な方法で周知したとき

第7 その他

1 錯誤が無効から取消しに

2 法定利率

5%の固定制から3%で開始の変動制に

3 中間利息控除の明文化

企業法務に関するお悩みの方はお気軽にご相談下さい

| ●HOME | ●ご相談の流れ | ●弁護士費用 |

| ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 | ●事務所アクセス |

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町1番23号アーバンネット勾当台ビル10F

TEL:022-214-2424 FAX:022-214-2425

Copyright (C) 官澤綜合法律事務所 All Rights Reserved.

TEL:022-214-2424 FAX:022-214-2425

Copyright (C) 官澤綜合法律事務所 All Rights Reserved.